Une guerre totale…

En novembre dernier, une étude recevait une attention médiatique particulière. Cette étude[1], par l’intermédiaire d’une méta-analyse réalisée sur 229 publications scientifiques, mettait en lumière l’effet potentiel de l’éclairage artificiel de nuit sur le déclin des insectes. Début décembre, et sans qu’il y ait de lien direct, un bi-moteur Piper PA-34 survolait, de nuit, l’agglomération de Clermont-Ferrand dans le cadre d’une campagne de mesure de la pollution lumineuse. A peu près dans le même temps, une députée française de La France Insoumise participait à une action de « désobéissance civile » filmée et publiée sur les réseaux sociaux pour dénoncer la pollution due aux enseignes lumineuses publicitaires. Ces quelques éléments, piochés dans l’actualité, constituent une illustration, parmi d’autres, de la tendance actuelle de nos sociétés à s’inquiéter de l’influence des activités de l’Homme sur la Nature et à tenter, sinon de la supprimer, au moins de la réduire: les grandes manifestations autour des questions climatiques, les oppositions au déploiement de la 5G suspectée de pouvoir détruire la faune et la flore, la chasse aux pesticides agricoles accusés d’être à l’origine de la disparition des oiseaux, ou encore les actions des anti-spécistes sont autant d’exemples de cet élan mondial de protection de la Nature, considérée ici dans son sens le plus strict, à savoir le monde matériel entourant l’Humanité mais existant indépendamment de ses activités. Parmi ces citoyens engagés pour un avenir meilleur, des scientifiques, comme Aurélien Barraud qui affirmait récemment que l’Humanité venait d’entrer dans une ère de guerre totale face à l’urgence climatique et face à ce que certains qualifient de sixième grande extinction de masse. Et des icônes médiatiques, comme l’activiste Greta Thunberg qui considère que nous n’avons plus le temps d’attendre.

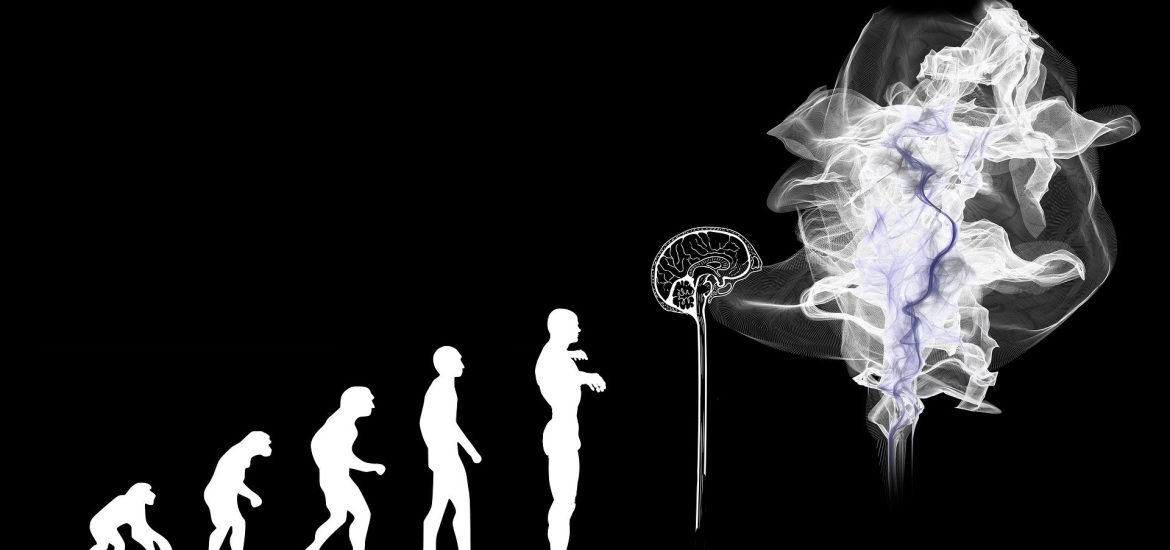

… vieille de 3 millions d’années.

Sommes-nous donc condamnés à mener une action immédiate et sans merci contre les activités humaines polluantes pour « sauver » la Nature et donc l’Homme ? En réalité, la guerre totale que certains pensent devoir mener aujourd’hui pour la Nature a commencé voilà 3 millions d’années environ, au Paléolithique archaïque, en Afrique: cette guerre est celle de l’Humanité contre la Nature et son processus de sélection naturelle qui oblige toutes les espèces vivantes, suivant la théorie de la Reine Rouge du biologiste évolutionniste Leigh van Valen, à une nécessaire course aux « armements » pour lutter contre leur extinction. Des victoires successives -et certainement autant de défaites- ont finalement conduit Homo sapiens à son stade de développement actuel et lui ont permis de devenir, pour reprendre les mots de Thomas Hobbes, « le chef-œuvre rationnel de la nature ». Ces victoires sur l’extinction de l’espèce humaine doivent probablement beaucoup à l’invention du premier outil de l’Humanité naissante, le Chopper, à la domestication du feu, ou encore à la maîtrise du vivant, notamment par l’élevage. Les grandes étapes de l’histoire de l’espèce humaine correspondent ainsi toutes à des modifications souvent profondes de son environnement pour le rendre moins hostile, plus fonctionnel ou plus productif. Car la Nature, loin de son image d’ Épinal véhiculée par un écologisme New-Age, est mal adaptée aux besoins de l’Humanité, qui recherche notamment sécurité, santé, profusion et épanouissement et qui a développé des fonctions cognitives lui permettant de conscientiser ces besoins et d’élaborer des stratégies pour y répondre : dans les siècles récents, ces stratégies furent, entre autres choses, l’exploitation des ressources fossiles, l’agriculture industrielle et l’élevage intensif, le développement d’une médecine et d’une pharmacie scientifique s’appuyant sur des technologies de pointe, le développement des moyens de communications planétaires… Elles permirent à une partie de l’Humanité de gravir progressivement et durablement les échelons de la pyramide des besoins de Maslow et expliquent probablement pourquoi aujourd’hui un nombre incalculable de personnes peut, plutôt que rechercher inlassablement des moyens de subvenir à ses besoins primaires, s’adonner à des préoccupations d’ordre philosophique, comme notamment… la protection de la Nature.

Une vaine illusion

C’est donc bien le progrès technologique, y compris l’utilisation massive des énergies fossiles, qui permet aujourd’hui à l’Humanité, sortie en partie des affres de la faim et du froid, de voler au secours d’une Nature menacée, comme un enfant au chevet d’une marâtre malade. Car, bien entendu, il ne s’agit pas ici de nier l’impact des activités humaines sur la planète : l’agriculture, l’élevage, les différentes industries, les transports sont des sources de pollution de la Nature. Ces pollutions ne pouvaient pas ne pas arriver. C’est, selon nous, une question de réglage, entre réponse aux besoins fondamentaux de l’Homme et dégradation de ses conditions de vie et de son environnement. Ces réglages nécessaires ne pourront probablement se faire que pas une meilleure mesure des impacts de l’activité humaine et leur réduction par les apports de la science et de la technologie. Cela permettra-t-il de sauver la Nature telle que nous la connaissons -ou croyons la connaître- aujourd’hui ? C’est illusoire et vain, sur une planète dont 99,9% des espèces qui y ont vécu ont déjà disparu. Contrairement à une sorte de vision biblique qui semble perdurer aujourd’hui, les espèces naissent et disparaissent, via un processus d’évolution la plupart du temps lent et imperceptible mais parfois brutal. L’activité humaine est désormais l’un des moteurs majeurs de ce processus d’évolution des espèces vivantes. Il faut faire notre possible pour réduire raisonnablement son influence. Mais il faut aussi accepter cette idée, d’une part, que nous sommes un facteur forçant naturel qui modifie le visage de la Nature et, d’autre part, que nous n’échappons nous-même à la sélection naturelle que par l’écran de Culture qui nous protège des lois implacables de cette même Nature : ne pas le comprendre ni l’accepter, c’est risquer de promouvoir aveuglément le respect de la Nature au détriment de la Nature Humaine. Que l’on me permette donc de conclure en reprenant les mots de René Descartes, qui, dans son discours de la méthode, faisait preuve d’une étonnante clairvoyance quant à la nécessité de maîtriser la Nature : « connaissant la force et les actions du feu, de l’eau, de l’air, des astres, des cieux, et de tous les autres corps qui nous environnent, aussi distinctement que nous connaissons les divers métiers de nos artisans, nous les pourrions employer en même façon à tous les usages auxquels ils sont propres, et ainsi nous rendre comme maîtres et possesseurs de la nature. Ce qui n’est pas seulement à désirer pour l’invention d’une infinité d’artifices, qui feront qu’on jouira sans aucune peine des fruits de la terre et de toutes les commodités qui s’y trouvent, mais principalement aussi pour la conservation de la santé, laquelle est sans doute le premier bien et le fondement de tous les autres biens de cette vie ».

[1]Avalon C.S.Owensa et al., (2019) Light pollution is a driver of insect declines, Biological Conservation.