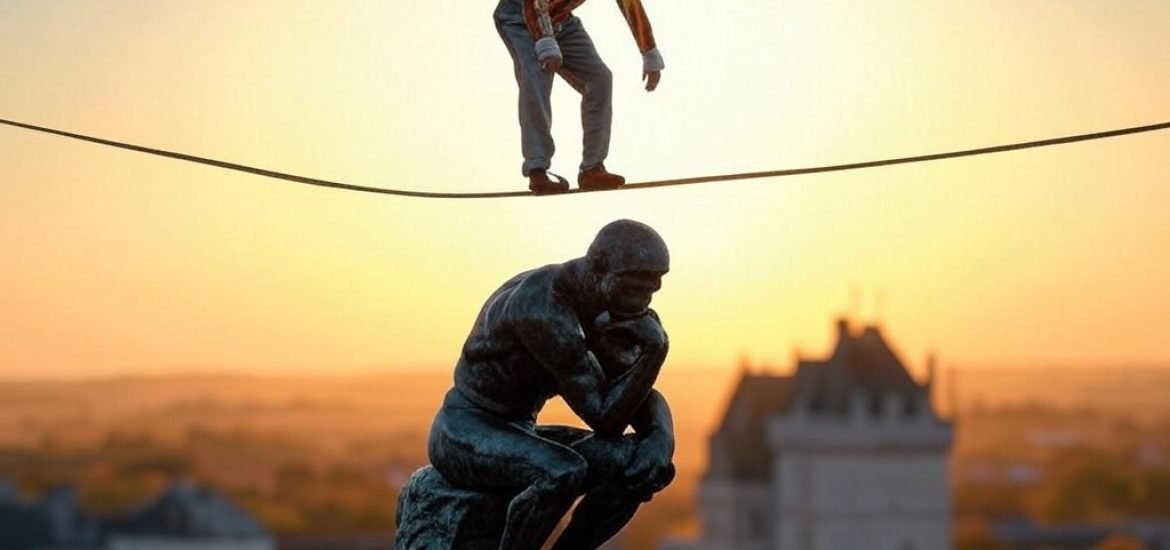

La vie est faite d’équilibres dynamiques. Cette évidence semble triviale mais doit cependant, semble-t-il, être plus que jamais rappelée. Beaucoup d’incompréhensions et de malentendus tiennent à une vision immobile, instantanée, photographique, de la réalité. La vie ne met pas en scène des statues figées, mais bel et bien des funambules en précaire équilibre sur un fil et qui ne trouvent leur salut qu’en avançant.

Equilibre dynamique de l’organisme

La biologie, manifestation même du vivant, est une illustration magnifique de cette réalité. Au sens premier du terme, la vie n’existe que dans un précaire équilibre. Tous les processus biochimiques et cellulaires reposent sur l’affrontement de cascades d’activation protéiques, enzymatiques et métaboliques antagonistes. Seuls de tels équilibres métastables permettent des adaptations instantanées aux perturbations extérieures incessantes auxquelles sont confrontés les organismes, et qui sont le prix à payer pour bénéficier en continu du flux d’énergie permettant au vivant de braver le second principe de la thermodynamique, qui suppose un accroissement inéluctable de l’entropie. Quelques exemples soutiennent facilement ce propos. Ainsi, sont en permanence activés, et en strict équilibre, la coagulation sanguine pourvoyeuse de caillots, et la fibrinolyse qui détruit ces caillots à peine formés. Ce qui autorise, en cas de brèche vasculaire, générant un déséquilibre en faveur de la coagulation, le colmatage immédiat de la brèche, la formation d’un caillot l’emportant sur la fibrinolyse. Laquelle reprendra ensuite le dessus, une fois la plaie cicatrisée, assurant ainsi la résorption du caillot et le retour à la normale. S’il fallait partir d’un système inerte au repos, nous ne survivrions pas à une hémorragie, la synthèse et l’activation des protéines de la coagulation prenant des heures. Le système ne fonctionne que grâce à une activation permanente, dont les effets délétères sont contrebalancés par la fibrinolyse, elle aussi en permanence active. On connait bien le revers du système en pathologie, qui est la formation de thrombus pathologiques, responsables des accidents vasculaires…

La même analyse peut être faite concernant l’inflammation (parfois nécessaire mais possiblement délétère, et contenue par un système antagoniste, mettant en jeu en particulier la cortisone, mais également de nombreuses interleukines inhibitrices), l’immunité, le système nerveux végétatif (antagonisme sympathique/parasympathique), la régulation de la tension artérielle, de la diurèse, de la température (activation conjointes de la thermogenèse et de la thermolyse) … on pourrait multiplier les exemples.

Sans tomber dans l’erreur du biologisme, qui verrait la société comme un organisme vivant, on trouve cependant la même nécessité de ces équilibres dynamiques dans les activités animales et humaines. En n’omettant pas, en outre, la notion fondamentale de régulation par rétroaction.

Equilibre dynamique de l’évolution

Un exemple de cet aspect peu évident de la notion de dynamique est fourni par le débat sur la grande extinction supposée des espèces animales… Il est facile de comprendre, bien que ce soit contre-intuitif, qu’il est beaucoup plus facile, donc marquant, d’observer la disparition plutôt que l’apparition d’une entité quelconque, par exemple une espèce animale. Lorsqu’une chose existe, on peut la voir, elle est familière et fait partie de l’existence. Dès lors, nous sommes sensibles au fait qu’on puisse constater une plus grande difficulté à la rencontrer, nous constatons sa rareté croissante, puis sa disparition à la fois dans le temps (rencontres de moins en moins fréquentes) et dans l’espace (il faut se rendre à certains endroits, à d’autres cela a déjà disparu).

A l’inverse, en imaginant qu’une nouvelle espèce apparaisse du fait de la permanente dynamique du vivant telle que nous y a sensibilisés Darwin, par définition nous sommes dans l’ignorance de celle-ci et incapables, pour cause, de la reconnaître ou même de l’identifier. Il faudra que les apparitions de cette nouvelle espèce, liées au nombre d’individus qui va croissant, deviennent suffisamment fréquentes dans le temps et multiples dans l’espace pour que s’impose l’idée d’une nouvelle espèce. En tenant compte de ce que les disparitions dont l’objet d’une attention constante, tandis que faute de les chercher activement les nouveautés peuvent rester longtemps ignorées, un biais existe en faveur d’une forte prédominance des disparitions. Ce n’est qu’une hypothèse, cependant plausible en raison de la très grande diversité et du très grand nombre d’espèces, qui rendent la comptabilité dynamique du pool exhaustif impossible à tenir précisément. Mais pour prendre conscience de ce biais, il faut être attentif à l’équilibre dynamique permanent et intarissable entre disparitions et apparitions d’espèces, a contrario de la perspective spontanée à voir le monde comme figé, auquel cas seules les disparitions seront comptabilisées.

Equilibre dynamique de la temporalité

Vouloir fixer la situation revient à nier la dynamique permanente à l’œuvre. Ce qui conduit à une réflexion sur la conception de l’existence, et le concept très usité du « Ici et maintenant » : cette formule a des avantages mais surtout des limites. Car elle suppose de s’affranchir du passé, et de ne pas se préoccuper de l’avenir. Profiter du présent serait une forme de sagesse. Pourtant, l’idée est largement utopique. Nous prétendons que le présent, tel que nous le vivons à chaque instant, est en réalité le fruit d’un équilibre dynamique entre le passé et le futur. Nous venons du passé, lequel peut être diversement interprété, ou même connu, mais ne peut être ni modifié, ni a fortiori supprimé. Le passé détermine donc le présent, mais ce déterminisme n’est pas univoque. Car le passé est en équilibre avec le futur, lequel, comme l’a magnifiquement écrit Pierre Bayard, est déjà écrit (1) : le futur est en partie déterminé par les projets, et le présent est autant conditionné par ce que nous projetons dans l’avenir que par ce que nous avons vécu et subi dans le passé. C’est pourquoi l’instant présent est ce fragile équilibre entre la passé vécu et le futur projeté… Le passé, tel que nous le percevons, changeant avec les souvenirs, le travail des historiens, mais bien là : et l’avenir projeté, qui se réalisera ou non, ou différemment. C’est bien un équilibre, renouvelé à chaque instant, un équilibre par conséquent dynamique.

L’équilibre dynamique du débat contradictoire

Déboulonner une statue est idiot car ce n’est pas en supprimant le passé qu’il n’a pas existé… pour autant, la statue n’est qu’un témoignage du passé, certainement pas une valeur fixée qu’il s’agit de préserver : la statue témoigne, mais ne saurait constituer un modèle à suivre. L’avenir n’est pas la statue, l’avenir consiste à critiquer la statue, s’en servir non de modèle mais de base de réflexion.

En d’autres termes, il n’est pas possible de revenir en arrière, le mythe d’un retour à un mode de vie passé est illusoire puisqu’il faudrait pour cela méconnaître l’influence de l’avenir, lequel inclut irrémédiablement les avancées et progrès qui échappent au passé. On ne peut que construire un avenir nouveau, en gérant l’équilibre entre les effets du passé et les projets à organiser. L’apport essentiel de la notion d’équilibre dynamique réside dans le fait essentiel que tout projet, nécessairement fondé sur des choix, impacte à la fois le vécu du passé et la vision de l’avenir. Maintenir l’équilibre suppose autant de réfléchir aux conséquences des actions qu’aux actions elles-mêmes. C’est pourquoi il ne saurait y avoir de vérité définitive, le traitement d’un problème en générant de nouveaux, ce qui est bien connu, mais également en modifiant les données du problème lui-même. Le débat contradictoire, outre ses vertus pour la bonne santé d’une démocratie, est indispensable, car il est le seul moyen de rester en équilibre sur le fil. La chute est possible à chaque instant, d’un côté ou de l’autre, et le balancier doit en permanence être réajusté.

La plupart des débats scientifiques et de société peuvent être vus à travers ce prisme, tant la contradiction, dans le respect du débat, est la meilleure garantie contre les dérives dogmatiques ou autoritaires, vouées à l’échec mais surtout délétères, car prétendant s’affranchir de la dynamique perpétuelle de l’existence. Les idées justes, dit-on, finissent toujours par s’imposer : c’est vrai, à condition de ne pas oublier qu’elles ne restent justes qu’un temps, et que leur vocation est d’être remplacées par d’autres idées tout aussi justes, mais qui intègrent le mouvement de l’histoire, et donc du progrès. Les grandes questions actuelles, du changement climatique à la démographie mondiale en passant par l’organisation du travail, la gestion des loisirs et l’économie, gagnent sans doute à être envisagées selon ce schéma dynamique d’équilibre entre des forces nécessairement opposées.

Les statues témoignent, leur vocation est de tomber, il faut les maintenir pour ne pas oublier le passé. Mais la vie est affaire de funambules.

(1) Pierre Bayard, « Demain est écrit », Editions de minuit, 2005

A lire également

« Il faut plus de dialogue sur l’évolution de la relation homme animal » Bernard Vallat (Interview)

Quand la zoosémiotique éclaire la communication à l’ère des réseaux sociaux

« IA ou pas, nous ne connaitrons jamais le bout de rien » Philippe Gagnon (interview)