Dans un silence assourdissant, l’étude de Wang et al. a été publiée, révélant les effets à long terme des régimes OGM sur une population de macaques. Le Dr. Guy-André Pelouze revient sur cette étude.

Les OGM sont les enfants terribles de la génomique, dont la crainte était réelle dans les années 90.

Les études expérimentales, en particulier les essais cliniques sur l’homme, relèvent de la pensée lente (Daniel Kahneman), contrairement aux slogans émotionnels bourrés de preuves insuffisantes ou de données manipulées, qui déclenchent une pensée émotionnelle rapide. On se souvient à ce sujet des fausses preuves publiées, puis rétractées, puis republiées (1) sur les OGM. Il semble que les preuves démontrent que tout ce que nous observons dans cet article recyclé est davantage dû à une variation aléatoire dans une expérience mal contrôlée qu’à une quelconque cancérogénicité, même chez les rongeurs. Cela ne démontre pas que le maïs OGM, ou le Roundup, même à des concentrations auxquelles aucun humain ne serait jamais exposé par l’alimentation, ait un quelconque effet sur le cancer ou la mortalité. Dans cette bataille, il faut garder sa force pour analyser et critiquer les expériences scientifiques au lieu de perdre son temps à se battre contre des moulins à vent.

Les OGM étaient un exemple courant de cette opposition, et ils sont toujours considérés, en agriculture biologique ou traditionnelle sophistiquée, comme un danger, un mal, voire un monstre. Des chercheurs ont récemment ajouté une pièce du puzzle, brillante et qui devrait faire évoluer le débat sur les OGM. Analysons cet article (3).

Points forts méthodologiques

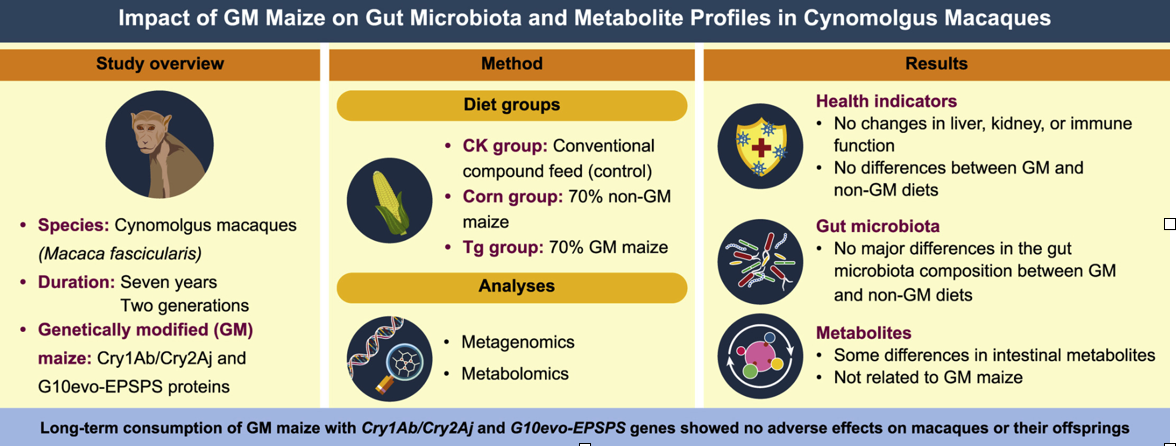

L’étude a été conçue selon trois caractéristiques importantes. Macaca fascicularis (macaque cynomolgus) est une espèce de primate non humain. Il s’agit d’un modèle de primate non humain bien établi, présentant une forte pertinence translationnelle pour l’homme. Cela distingue cette étude de plusieurs autres études menées sur des rongeurs. L’étude a suivi deux générations, F0 et F1, sur une période de 7 ans, un fait rare pour les études sur les aliments génétiquement modifiés. Trois groupes ont été nourris différemment : CK (aliment standard), maïs (70 % de maïs non génétiquement modifié) et Tg (70 % de maïs génétiquement modifié). La teneur en maïs génétiquement modifié de l’alimentation a été évaluée afin de détecter un effet proportionnel. Plusieurs variables contrôlées permettent des conditions de culture identiques pour le maïs génétiquement modifié et non génétiquement modifié (sans utilisation de glyphosate), ainsi qu’une correspondance nutritionnelle de haute qualité.

Les données sont enregistrées en profondeur sur les aspects multi-omiques : métagénomique (microbiote intestinal), métabolomique (métabolites fécaux), et paramètres hématologiques, hormonaux et urinaires complets. La technologie utilisée dans cette expérience est à la pointe.

Les effets des cultures génétiquement modifiées (OGM) sur la santé, comparés à ceux des cultures non génétiquement modifiées, restent controversés, notamment en ce qui concerne l’exposition alimentaire à long terme.

Cela s’explique en partie par la rareté des effets à court terme. C’est pourquoi les opposants aux OGM s’intéressent aux effets transgénérationnels à long terme, même s’ils ne disposent pas de preuves préliminaires solides. L’une des données les moins controversées concernant les modifications alimentaires est leur influence sur la quantité et la diversité de la flore intestinale. Le microbiome gastro-intestinal est très sensible aux composants alimentaires et joue un rôle essentiel dans le métabolisme de l’hôte, la fonction immunitaire et la santé neurologique grâce à son lien avec le cerveau. De plus, la diversité du microbiote intestinal est de plus en plus considérée comme un marqueur important pour évaluer la sécurité des cultures génétiquement modifiées. La perturbation des populations microbiennes intestinales peut entraîner de graves problèmes de santé, notamment l’obésité, la malnutrition et le diabète. C’est pourquoi des inquiétudes subsistent quant aux effets de Bacillus thuringiensis (Bt) sur le microbiote intestinal. Des études ont détecté des fragments de cryotoxines dans les excréments de vaches consommant des aliments contenant du MON810 et ont examiné la composition et l’abondance relative du microbiote fécal chez des rats Sprague-Dawley après un régime de 10 semaines composé de deux souches de maïs génétiquement modifié (GM), d’une variété de maïs homozygote et d’un régime standard AIN93G. Leurs résultats indiquent que les variétés de maïs non génétiquement modifié et génétiquement modifié ont entraîné une augmentation du nombre de groupes bactériens associés au métabolisme des glucides, ce qui pourrait être interprété comme une adaptation aux nutriments du maïs. Cependant, des recherches ont également montré que les poulets à rôtir consommant du soja génétiquement modifié tolérant au glyphosate ne présentent aucun changement dans leurs populations microbiennes intestinales. De même, les porcs nourris avec du maïs génétiquement modifié contenant du Bt n’ont montré aucun effet significatif sur les populations microbiennes dans leurs excréments, leur iléon ou leur cæcum. De plus, aucune différence notable dans la composition du microbiote fécal n’a été observée entre le groupe témoin nourri avec du maïs non transgénique et le groupe nourri avec du maïs transgénique. Cette conclusion repose sur une analyse de la composition du microbiote fécal chez des rats Wistar nourris pendant 6 mois avec du maïs transgénique NK603 tolérant au glyphosate et du maïs transgénique MON810 contenant la toxine Bt.

Le microbiote intestinal est un indicateur clé de la santé ; cependant, les études examinant l’impact de la consommation de cultures OGM sur le microbiote intestinal restent limitées.

Cette étude présente une évaluation complète sur 7 ans du maïs OGM exprimant les protéines cry1Ab/cry2Aj et G10evo-EPSPS par le biais d’analyses métagénomiques et métabolomiques.

Les auteurs ont évalué les effets de la consommation de maïs OGM sur la diversité du microbiote intestinal et les profils métaboliques chez le macaque cynomolgus (Macaca fascicularis) par rapport au maïs non OGM. Trois régimes alimentaires ont été mis en œuvre : un aliment composé conventionnel (groupe CK), une formulation alimentaire contenant 70 % de maïs non OGM (groupe maïs) et une formulation alimentaire contenant 70 % de maïs OGM (groupe Tg). Les résultats ont démontré que l’alimentation des première (F0) et deuxième (F1) générations de singes avec du maïs OGM n’a pas eu d’effet substantiel sur la composition, la structure de la communauté ou la fonction du microbiome intestinal, comme l’indiquent les analyses de composition et de diversité des espèces. Des différences mineures dans les métabolites intestinaux ont été observées, mais n’étaient pas directement liées à la consommation de maïs transgénique. Collectivement, la consommation à long terme de maïs avec les gènes cry1Ab/cry2Aj et g10evo-epsps n’a eu aucun effet indésirable sur les macaques ou leur progéniture.

Cette étude longitudinale expérimentale ne révèle aucun effet indésirable du maïs génétiquement modifié sur la santé chez les primates.

Les aliments génétiquement modifiés sont de plus en plus répandus dans la vie quotidienne, suscitant des inquiétudes quant à leur innocuité et à leur acceptation par le public, ce qui pourrait influencer leur adoption dans la production agricole.

Principaux résultats

Concernant le microbiote intestinal, il n’existe pas de différences majeures dans la diversité, la composition ou la structure du microbiote entre les groupes. Les taxons dominants sont restés stables entre les générations F0 et F1 (par exemple, Prevotella, Bacteroidetes et Bacillota). Les changements dans la structure du réseau de cooccurrence microbienne sont minimes.

Les métabolites fécaux ont montré des différences significatives pour plusieurs métabolites entre les groupes Tg et maïs (par exemple, mannitol, glucitol, pyridoxine et acide phtalique). Des différences de voies métaboliques ont été observées : métabolisme des vitamines/acides aminés enrichi par le maïs génétiquement modifié ; métabolisme des glucides enrichi par le maïs non génétiquement modifié.

Les indicateurs cliniques sont importants. Les prélèvements sanguins ont montré de légères diminutions de la concentration corpusculaire moyenne en hémoglobine (CCMH) et de la numération plaquettaire (PLT) dans le groupe Tg (F1 uniquement). Certains marqueurs urinaires (p. ex., protéines, bilirubine) étaient plus positifs dans le groupe Tg, mais non statistiquement significatifs. Aucune modification significative des principaux taux d’hormones, des marqueurs hépatiques/rénaux ou de la fonction thyroïdienne n’a été observée.

Importance

Les résultats de cette étude apportent des preuves substantielles à l’appui des recherches mondiales sur la sécurité des cultures génétiquement modifiées. Bien que l’étude n’ait pas évalué l’immunité cellulaire et muqueuse, elle établit un cadre méthodologique pour les évaluations longitudinales de la sécurité des cultures génétiquement modifiées. Les chercheurs concluent qu’il n’existe aucun risque sanitaire significatif associé à la consommation à long terme de maïs génétiquement modifié.

Le maïs génétiquement modifié n’a eu aucun effet significatif sur le microbiote intestinal des macaques. La consommation à long terme de maïs génétiquement modifié n’a pas eu d’effet nocif sur les macaques ni sur leur progéniture. Cette étude confirme la sécurité de l’alimentation au maïs génétiquement modifié pendant 7 ans chez les primates non humains.

Études de suivi suggérées

Inclure le maïs génétiquement modifié traité au glyphosate afin de refléter l’utilisation agricole réelle.

Établir une corrélation entre les modifications métaboliques et les résultats cliniques (comportement, immunité, aptitude à la reproduction).

Réaliser des réplications indépendantes sur différents cultivars de maïs génétiquement modifié.

Évaluer la fertilité, la cognition et les marqueurs du vieillissement de la progéniture sur plusieurs générations.

Ces études sont coûteuses. Il est possible que l’intelligence artificielle améliore les objectifs des études de suivi des OGM.

Conclusion générale

Cette étude constitue une étape importante dans la recherche sur la sécurité des cultures génétiquement modifiées, car elle utilise des primates non humains, est longitudinale (7 ans) et multigénérationnelle, et applique des outils multi-omiques de pointe.

Elle n’apporte aucune preuve convaincante de nocivité liée à la consommation de maïs génétiquement modifié chez les primates, mais elle n’exclut pas non plus de subtiles altérations métaboliques dont la signification clinique reste incertaine.

(1) https://enveurope.springeropen.com/articles/10.1186/s12302-014-0014-5/comments

(2) https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/21645698.2017.1413522#d1e127

(3) https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0278691525001875?via%3Dihub

(4) https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0278691525001875?via%3Dihub

This post is also available in: EN